みなさん、こんにちは!植生活は楽しんでいますか?

植物を元気に育てていくのに欠かせない「肥料」みなさんはどんな風に選んでいますか?

その中でも水で薄めて水やりの如く気軽に使える「液体肥料」どうやって選びます?

今回は初心者が液体肥料を選ぶ時に、どこに注意して選べば良いのかポイントをしっかり抑えて自分にピッタリ合う液体肥料を選びましょう!

園芸店やホームセンターでどうやって液体肥料を選んで良いのかわからない方、各社の液体肥料の違いを知りたい方、観葉植物にはどれを選べば良いのか分からない方ぜひ最後まで御覧ください。

結論から言うと観葉植物を育てたいなら私のおすすめは下の2つのどちらかを最初に選べばOKだと思います。

液体肥料ってなに?

通称「液肥」なんて呼ばれますよね。

植物の栄養となる成分を水に溶かした液体タイプの肥料の事で、ホームセンターや園芸店でも気軽に手に入ります。

植物を育てていくと買ってから半年くらいは元々の土や植え替えた土などから栄養分などをもらって生命活動を維持できますが、徐々に「栄養」が不足してくるんです。

そしてこの不足してくる栄養っていうのが、植物自身で自給自足出来ず外から補給が必要な栄養になります。

肥料を見ていると「N・P・K」とか「6・10・5」とかなんかデカデカと目立つ感じで書いてあるの見たことありませんか?

いや自然に生えてる植物にそんなの与えてないじゃんって思うかもしれませんが。

自然界では、微生物や動物の死骸・枯れた木々や枯葉などが分解と吸収を繰り返しながらゆっくりと循環していきますが、小さな鉢で育てる室内園芸やプランター栽培などの環境ではこの生物たちの循環が十分に行えないため他から補ってあげる必要があります。

つまりは「肥料」を与えるという行為ですね。

希釈して使います

今回は、「液肥」の話ですが、肥料には色々な種類があります。

土の上に置くだけだったり、混ぜ込むタイプだったりありますが、大きく分けると「有機質肥料」と「化学肥料」があります。

有機質肥料は、小学校などで実際に触れたり、社会科見学で体験した方もいるかも知れませんが、

堆肥といって土作りで使用する、牛糞堆肥、鶏糞堆肥、あとはバーク堆肥などもありますね

他にも、植物性肥料の油粕や動物性肥料としての魚粉、魚粕類などもあげられます。

こちらのメリットは、

ゆっくりと持続して効く(分解過程で)、土壌改良効果(微生物の餌)

デメリットは、

一番は臭いがキツいものがあることでしょうか? よって室内で使いにくい

もちろん室内で使いやすい堆肥系肥料もありますよ。

そして化学肥料というと粒状の化成肥料や液体肥料などの複合肥料が思い浮かぶかと思います。

あとは単肥といってホームセンターなどの外に積まれている尿素・過リン酸石灰、硫酸カリなどもありますね。

化成肥料のメリットは、

匂いが気にならず、即効性があり、室内でも使用しやすいことですね

逆にデメリットは、

希釈倍率を間違えると肥料焼けの心配があり、ものによっては温度によって効果が左右される可能性、土壌微生物の枯渇などがあります。

大まかに話しましたが「液体肥料」のメリットは

即効性があり、室内でも使いやすく、液体なので成分が均一で偏りが出来にくいことだと思います。

使い方も簡単で水に溶かして混ぜてシャワーのように散布するだけだし、気軽に使いやすいのも魅力ですよね。

続いてちょっと小難しいですが植物の生育に必要な元素にも少し触れていきましょう。

知ると植生活がもっともっと楽しくなりますよ。

植物の生育に必要な17種類の必須元素

必須元素とは植物の生育に必要不可欠な元素で、植物にとってたくさん必要なものとほんの少しでいいものとがあり、それぞれ多量元素と微量元素に大別されます。

必須多量元素(9種類)

まずは、炭素‐C、水素‐H、酸素‐O です。あれ N・P・Kじゃないの?となるかも知れませんがこちらは我々が何か追加で加えるものではなく植物自身が大気中の二酸化炭素(CO2)、または水(H2O)から供給されるため通常肥料として与える必要がないものです。

お日様があって、水を与えていれば勝手に補給してくれるものです。

もちろん、水や光がない、空気がない場所に植物を放り込めば枯れてしまいます。

続いて三大肥料の 窒素‐N、リン酸‐P、カリ‐K やっと知ってる単語が出ましたね。(進研ゼミでやったところだ)

こちらは上記と同じく植物が結構必要とするけど自分では作れない要素です。

それぞれ葉肥(N)、実肥又は花肥(P)、根肥(K)なんて呼ばれたりしますよね。

葉肥っていうんだから窒素は葉にしか働かないかというとそうでもなくて

| N | 光合成に必要な葉緑素や核酸等の構成元素で葉や茎の生長に関与する 窒素過多‐軟弱化(人でいうメタボ)、病害虫や冷害への抵抗性↓ 窒素不足‐葉の淡黄色(いわゆる肥料切れの葉の症状)、矮性 |

| P | 核酸・酵素の構成元素で開花・結実を促進する。実以外でも必要とされる。 活発な代謝を支えるATPや糖リン酸以外に細胞膜の成分にも使われる リン酸過剰症‐出にくいが結果としてMg・亜鉛・鉄欠乏を誘発し、開花・結実を遅延する |

| K | 細胞の膨圧維持による水分調整(浸透圧調整)に関与し、根の成長を促進する K過剰症‐出にくい。ただしカリウム過剰はカルシウム・マグネシウム欠乏を誘発 少ないと根は主根付近のみに形成、側方の根の成長は制限される |

なるほどな!(強引)

毎日あげてもいいけどこれを見ていると植物が吸えない時は垂れ流すか、過剰に溜め込んで二次的な症状を誘発する可能性がありそうですね。

よって少なくとも室内で観葉植物を育てる際は、鉢がしっかり乾いている事と数日空けてから使う必要がありそうです。

上記の要素は、土壌に不足しがちなので、液体肥料などで補給してあげる必要があると。

それだから液体肥料や固形肥料にはN・P・Kが◯・◯・◯と書いてあるんですね。

正直 C・H・O(炭素・水・酸素)よりもこのN・P・Kの方がよっぽど有名ですね

ここからは少しざっくりでいきますよ

二次要素(カルシウム‐Ca、Mg‐マグネシウム、S‐硫黄)は、肥料の三大要素についで植物の要求が高い元素です。

| Ca | 細胞組織の強化、根の生育の促進する 過剰症‐出にくいが、拮抗作用によりMgやKの吸収を抑制 欠乏‐トマトなどでは尻腐れ、キャベツ・白菜では芯腐れが発生する ちなみに窒素不足、水分不足はカルシウム欠乏症を助長する |

| Mg | 葉緑素の構成元素(肥料に緑イキイキって書いてある理由ですね) 相乗効果でリン酸の吸収や運搬を助けます。 過剰症‐出にくい 欠乏‐Mgは葉と果実に多く含まれ、生育中〜後期に欠乏すると葉脈間クロロシス(※)が出現する ※葉の葉脈間に見られる黄化現象では、葉脈の緑色は残るので葉全体が網目状に見える |

| S | タンパク質、アミノ酸、ビタミンなどの生理場重要な化合物にかかせない元素 炭水化物代謝や葉緑素の生成を助ける働きもある 植物自体に過剰症状は現れないも、土壌の酸化や流れた先で老朽化水田などで硫化水素の発生原因へ |

こんな要素もある訳です。

N・P・Kを単一または基準以下の物だったり、微量要素を含んでいるものを「活力剤」なんていいますね。

有名なのだと「リキダス」なんと黄色いボトル見たことありませんか?(記事はこちらへ)

ちなみに最後に

植物の生育に不可欠だけどたくさんはいらない必須微量元素(8種類)

食事に例えると副菜でしょうか。植物としては構成成分ではなく、酵素的な作用が多くなりますね。

Fe‐鉄、Mn‐マンガン、B‐ホウ酸、Zn‐亜鉛、Mo‐モブリデン、Cu‐銅、Cl‐塩素、Ni‐ニッケルの8種類です。そのほかにも数種類有用元素なんてのもあります。

いや〜奥が深いですね。

だから市場には様々な肥料や活力剤が出回る訳です。

どうやって選ぶ?

さてどうやって数ある液体肥料から自分の好みのモノを選べるのでしょうか?

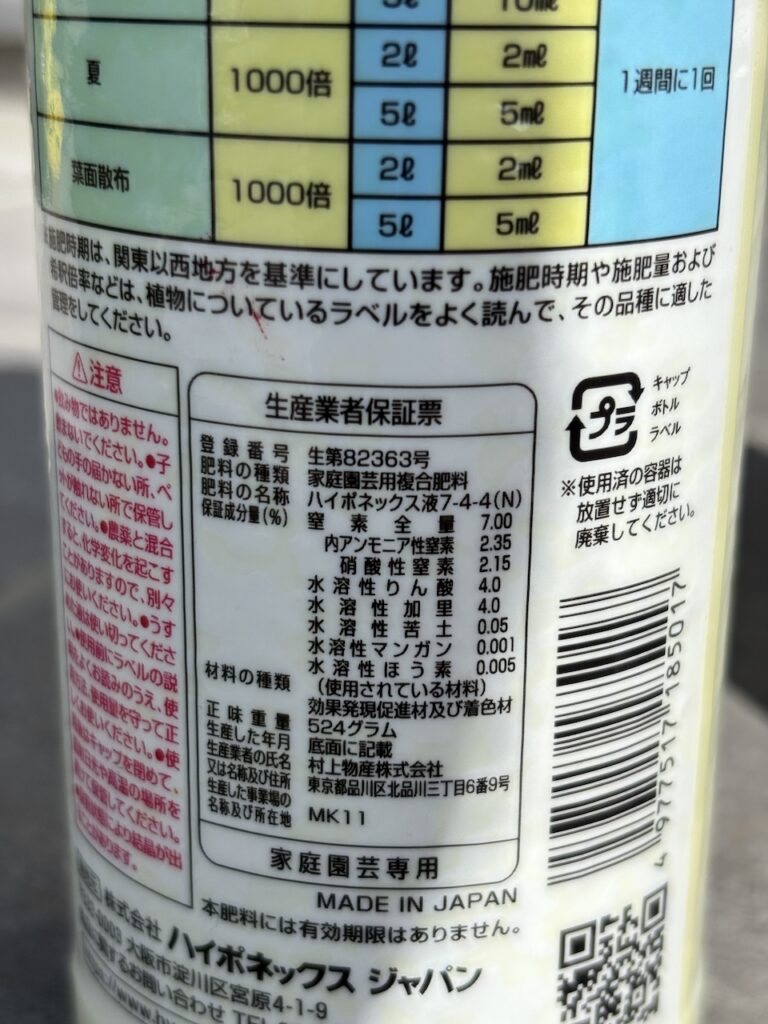

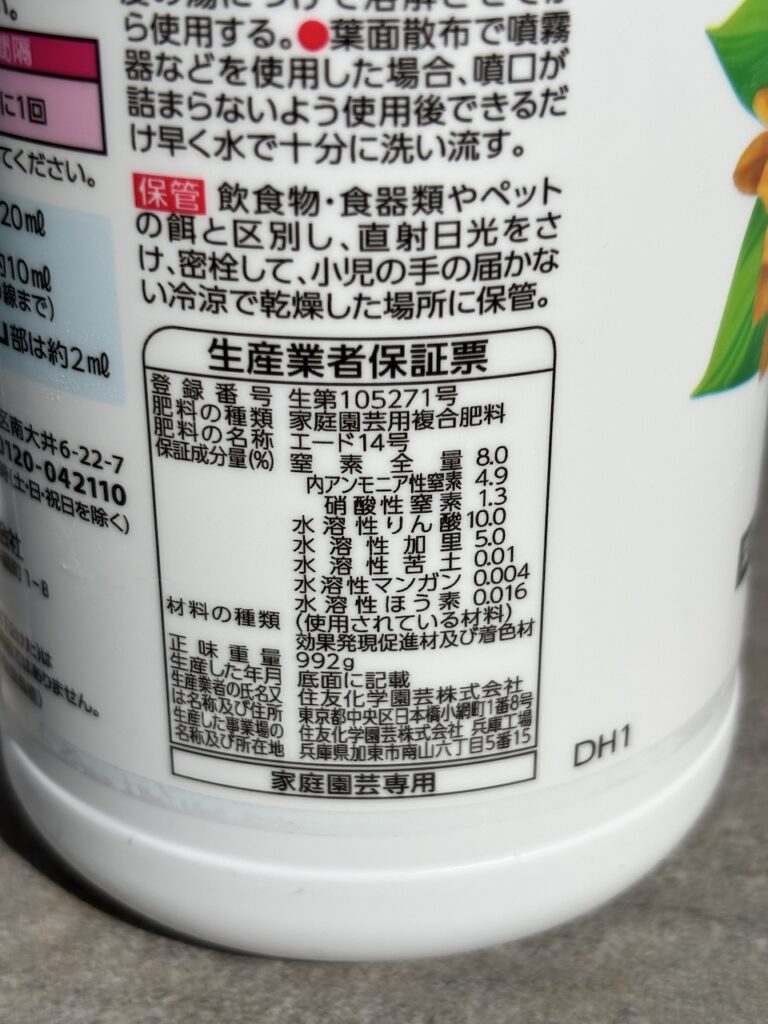

着目する点は、後ろの「生産業者保証票」の部分です。

ここを読み解くことで、園芸はさらに楽しくなります。

まずは窒素に着目しましょう!

植物の成長に関与する大事な要素ですね。この窒素には大きく2種類あるんです。

この表記を見ていると「窒素全量◯.◯」とか書いてあります。その下には、「内アンモニア性窒素〇〇」「硝酸性窒素〇〇」と分量が細かく明記されています。

簡単に解説!

植物にとって吸収のされやすさ アンモニア性窒素<硝酸性窒素 硝酸の方が吸収されやすい

アンモニア性窒素(NH4の形態)

プラス電荷を帯びるため土壌に吸着されやすく、植物は直接利用できる形態で存在しているが濃度が濃いと植物にとっても毒になる。(人間でイメージすると高アンモニア血症になるという感じ)

硝酸性窒素(NO3の形態)

硝酸性窒素はマイナス電荷を帯びるため土壌に吸着されにくく(流失しやすい)毒性が少なくという性質があり、土壌の汚染の原因などになりやすい。また植物に吸収されやすい反面、吸収後には植物が利用するために加工が必要という特徴があります。

そして植物によってアンモニアを好む植物と硝酸の方が好む植物が存在します。

観葉植物に関しては、割と好アンモニア性植物が多い(硝酸還元酵素が少ない)と言われています。

よって観葉植物に関して言えば

「薄いアンモニア性窒素」を定期的に与えられた方がよりよい生育に繋がる可能性が高い。

濃いと毒になるが吸収してすぐ使えるから+窒素は水に溶かすと徐々にアンモニア→亜硝酸→硝酸と変化していくのでアンモニア性窒素を与えれば、いずれ硝酸性窒素にも植物が利用できるのではと考えます。

よってポイントになるのは、アンモニア性窒素が高めの物で薄め薄めで植物に与えるのが良いのではないと思います。

ハイポネック原液に比べてアンモニア性窒素の割合が高めだったので、私は「花工場」の方が観葉植物に良いのかもとこちらを選択しました!

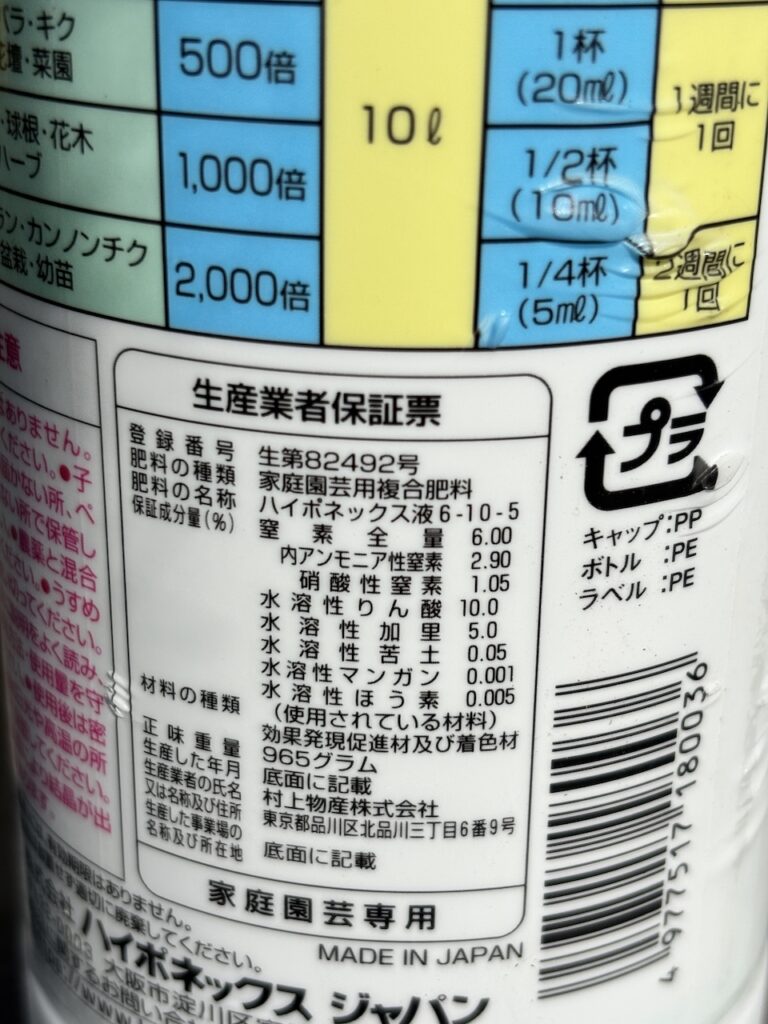

そしてバランスの良い食事として、アンモニア性窒素と硝酸性窒素のバランスがハイポネックス原液よりもよさそうな「ハイポネックス トップクオリティ 観葉植物」を2本目として月毎変えながら使用しています。

ちなみにモノは違いますが、こちらの商品もハイポネックス社ですし、内容もよく似ています。

私は使っていませんが、名前違いなのかな?っと勘ぐっています(違ったらゴメンナサイ)

じゃあ定番のハイポネックス原液って悪いの?と言われるとそんな事はありません。

ハイポネックス原液は、様々な研究の末生まれた素晴らしい液体肥料です。

ハイポ原液の6・10・5って数字何処かで見たことありませんか?

同社のロングセラー商品である「マグァンプK」って知っていますか

実はこちらの商品との相性も考慮して最大限効果が発揮できるように開発された液肥がハイポ原液になるそうです。

なので家庭菜園や屋外園芸もやっていて様々な植物に使いたいよという方は、ハイポ原液も検討してもいいのではないかと思います。

言葉で書くと簡単ですが、開発秘話には並々ならぬ努力と研究があってのハイポ原液だそうでもし観葉植物を育てている方で元肥で「マグァンプ」シリーズ使ってるよって方もオススメです。

よってあくまで観葉植物が趣味のコタが選ぶ当ブログおすすめ液肥は、

薄いアンモニア与えてでっかくしたい→ 花工場

観葉植物のためのバランス型→ トップクオリティ(ボタナイス原液)

屋外園芸にも使える万能タイプ→ ハイポネックス原液

という選び方でいかがでしょうか?(異論は認める)

もし迷って決められないよって方は参考にしてみて下さい。

液体肥料の注意点

希釈倍率を守りましょう!

濃ければ濃いほどいいというものではありません。濃すぎると濃度障害で根がシオシオっと漬物の如く脱水して痛める原因になったり、上モノ(幹や葉)ばかり成長して根の成長が不十分で生育不良につながったりとキチンと用法用量を守りましょう!

目分量ダメ!ゼッタイ!(私は始めの頃やってました)

なのでスポイトや目盛り付きのピッチャーを利用してしっかり計測しましょう!

ちなみに倍率のおすすめで「うすめうすめ」とか「5000倍」がいいよって聞いたことありませんか?

これは根拠というほどのものではありませんが、自然界の植物が分解されている際に出る(?)アンモニアがだいたいこのくらいの濃度らしいんです。

よって自然の中で吸えるちょうどよい濃度なので濃度障害も起こりづらく成長も感じられるということらしいです。(知らんけどw)

なので肥料焼け怖いよって方は、5000倍になるように計算して少しずつ(4000・2500と)濃度を刻して植物が吸えているか観察しながら増やして下さい。

用法用量を守りましょうって言った後であれですけど←

頻度・タイミング

用土がしっかりと乾いて最低ですも3〜4日は空ける必要があります。

植物の吸収速度的にもあんまりに頻回には吸収出来ないそうで、あまりに与えすぎると人間と同じでメタボになって病気(ロコモや糖尿病だったり)になりやすくなってしまいます。

適切な水やりの方法と合わせて確認しながら行いましょう!

水捌けの良い用土や市販の培養土をつかって健康な株を育てて室内園芸を楽しみましょう!

みなさまの植生活の参考になれば幸いです。

今日も良い一日でありますように! ばーい!

最近少しずつ寒い日も出てきましたね、体調にも気をつけて!

コメント